BEATO DE SAN ANDRES DEL ARROYO

Caractéristiques principales

- Reference: Bibliothèque Nationale de France (Nouv. acq. lat. 2290).

- Dimensions: 300 x 457mm.

- 167 feuilles de parchemin. écrits en caractères caroline.

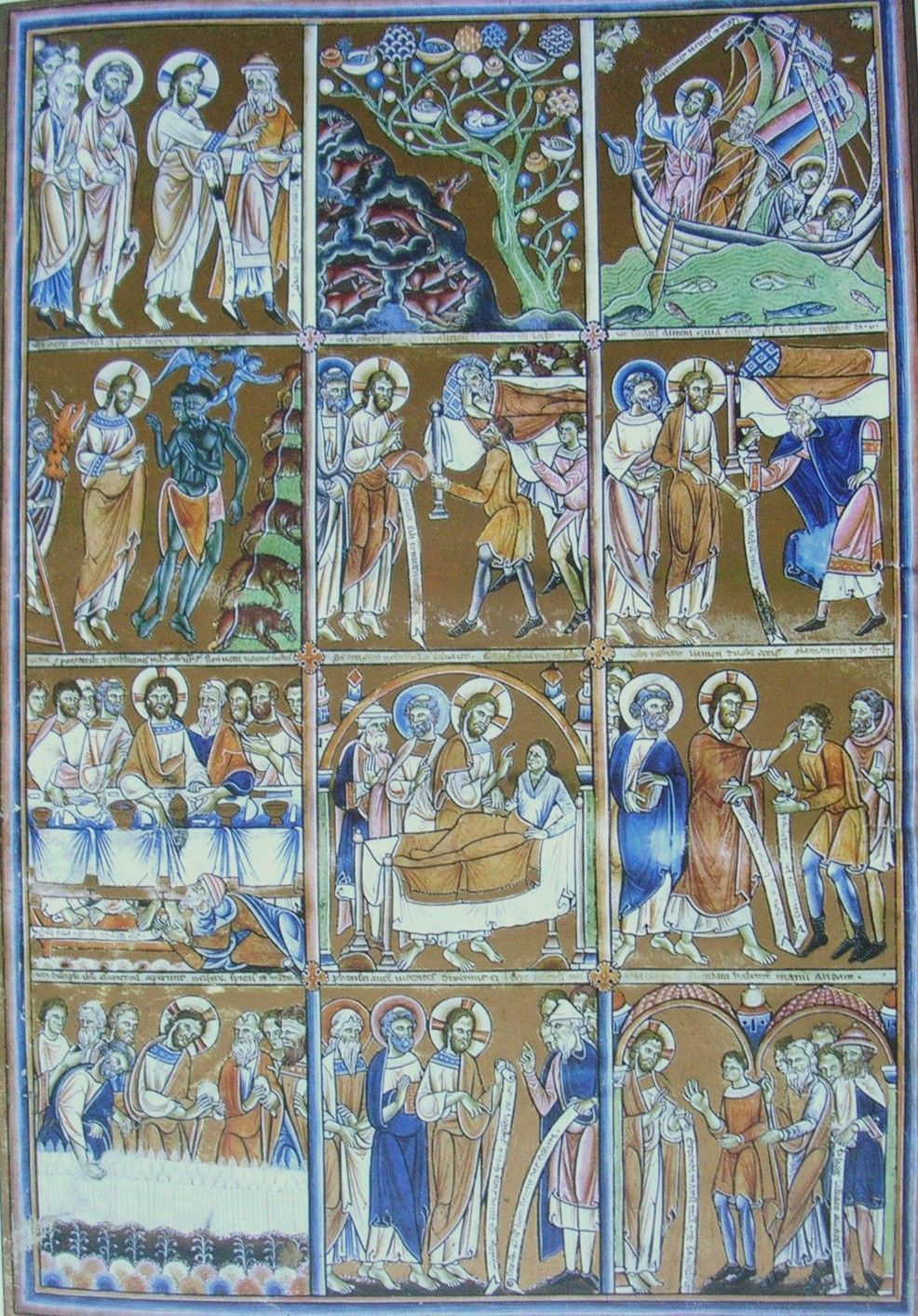

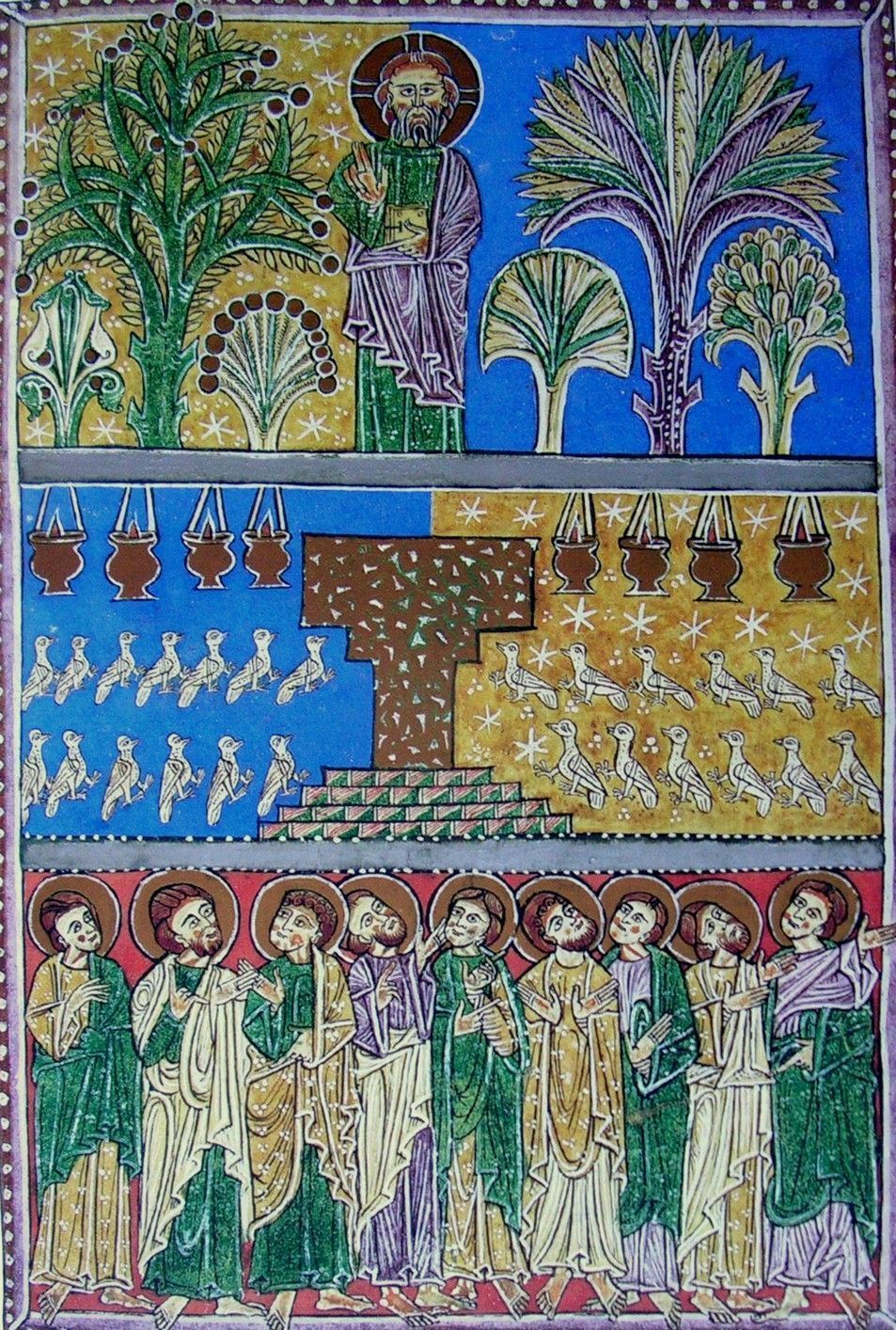

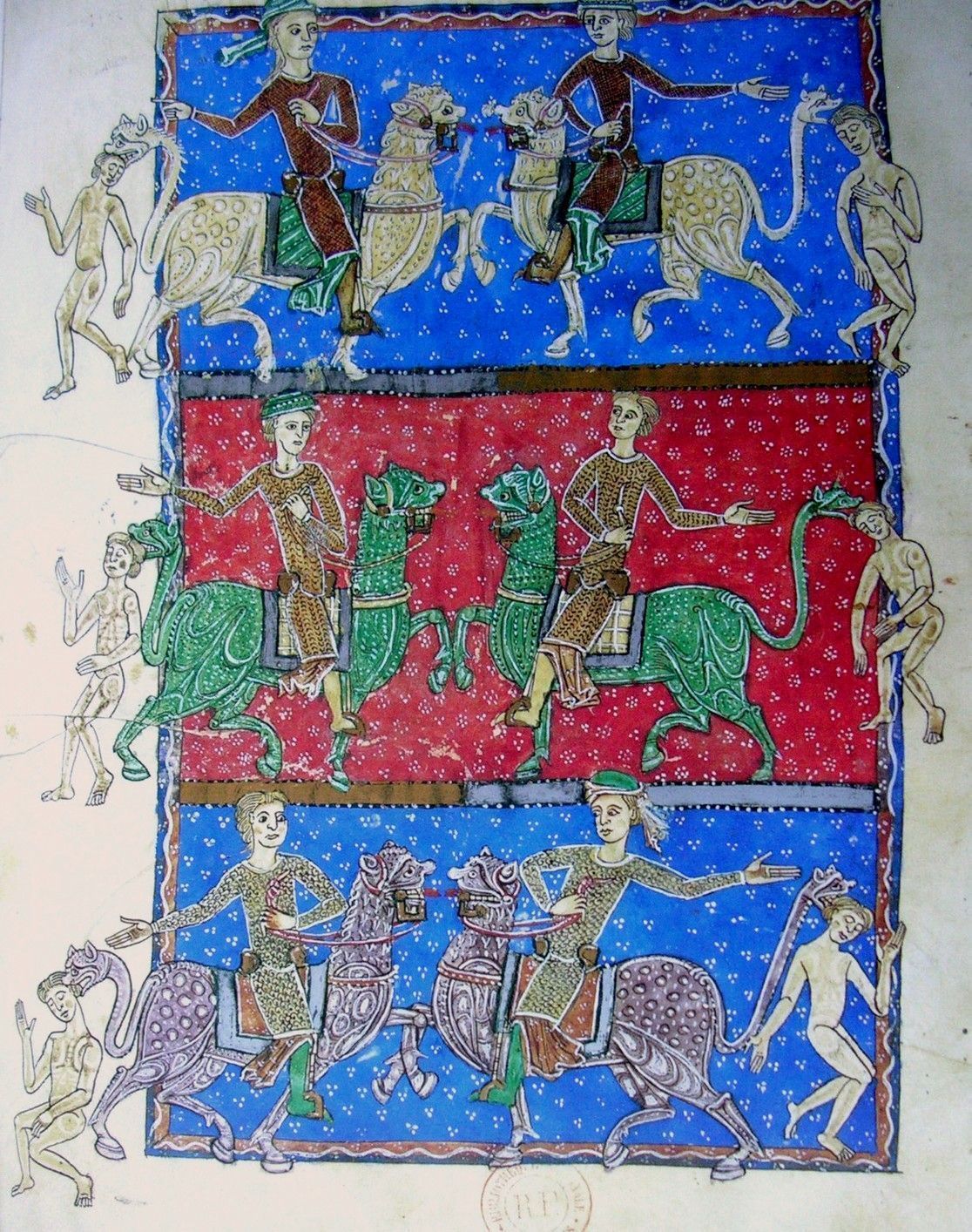

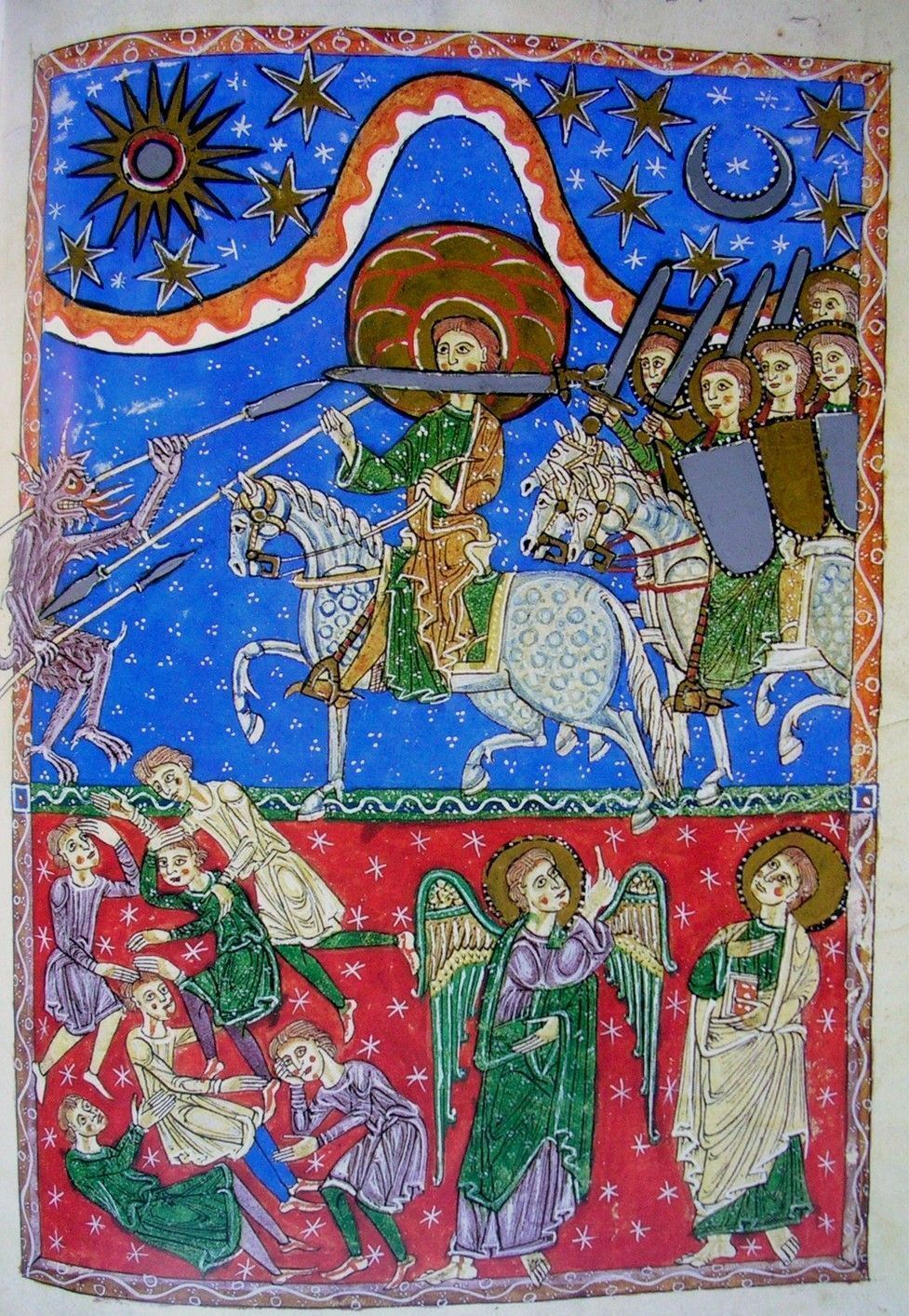

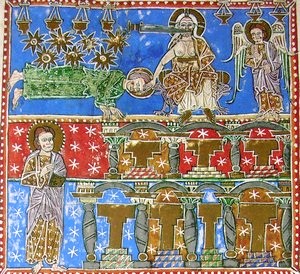

- 69 miniatures décorées d’or et d’argent.

Environnement historique

Ce Bienheureux et celui de Las Huelgas sont les deux seuls à provenir de monastères féminins, tous deux cisterciens, et il se trouve qu’ils sont également considérés comme les plus tardifs. Il ne contient aucune information sur son scriporium d’origine ni sur ses auteurs, bien que par ses similitudes avec le bienheureux de San Pedro de Cardeña, il semble  œuvre de ce monastère. Ce qui est certain, c’est qu’il s’agit d’une œuvre entièrement romane, datant de 1220, qui a été créée dans l’environnement castillan-lions, mais avec d’importantes influences européennes, qui se reflètent non seulement dans le style de ses images, mais aussi dans son iconographie.

œuvre de ce monastère. Ce qui est certain, c’est qu’il s’agit d’une œuvre entièrement romane, datant de 1220, qui a été créée dans l’environnement castillan-lions, mais avec d’importantes influences européennes, qui se reflètent non seulement dans le style de ses images, mais aussi dans son iconographie.

Il s’agit de l’un des derniers bienheureux, et l’un des plus somptueux, avec beaucoup d’or, d’argent et de profusion de l’utilisation du lapis-lazuli. En raison de l’importance et de la richesse de cette œuvre, il est possible qu’il ait été commandé par Ferdinand III le Saint pour être donné au monastère cistercien féminin de San Andrés de Arroyo, fondé par le roi Alphonse VIII et son épouse Leonor de Plantagenet en 1181, comme monastère dépendant de Santa Maria la Real de Las Huelgas de Burgos. La coïncidence des bienheureux de ces deux monastères, tous deux de la même époque, peut-être créés dans le même Cryptorium, de la même famille -la Iib- et richement décorés, bien que les caractéristiques de leurs images aient des différences significatives, beaucoup plus roman et européen celui d’Arroyo.

Le manuscrit resta à San Andrés de Arroyo jusqu’au désamortissement de Mendizábal en 1836. Plus tard, en 1882, il a été acquis par la Bibliothèque nationale de France, à Paris, où il est conservé aujourd’hui.

Description

Bien qu’il respecte la structure des bienheureux mozarabes des siècles précédents, il ne fait aucun doute que dans celui de San Andrés del Arroyo nous nous trouvons devant une œuvre romane, peut-être le bienheureux le plus représentatif de ce style en Espagne, au point que certaines de ses images, comme celles dédiées au Jugement dernier, ont une grande ressemblance avec la décoration des quelques portiques romans espagnols du Xiiie siècle.

ce style en Espagne, au point que certaines de ses images, comme celles dédiées au Jugement dernier, ont une grande ressemblance avec la décoration des quelques portiques romans espagnols du Xiiie siècle.

Dans ses 69 miniatures, dans lesquelles domine le bleu du lapis-lazuli et l’ornementation en or et argent, se reflète non seulement la personnalité d’un artiste qui, tout en suivant fidèlement la tradition de la famille Iib, même avec quelques images qui semblent indiquer qu’il connaissait aussi la famille I, il se sépare définitivement de la tradition artistique mozarabe, pour nous présenter une figuration entièrement encadrée dans l’imagerie romane.

Dans celles-ci se détache aussi son goût pour le détail en présentant, à la différence de l’ordinaire chez les autres bienheureux, les figures personnalisées en vêtements qui correspondent aux représentants des différents milieux sociaux de son époque : rois, évêques, chevaliers, moines, artisans et citoyens en général. Cet intérêt pour le détail se manifeste aussi clairement dans la manière de représenter les histoires, qu’il s’efforce de décrire dans ses moindres détails. Par exemple, c’est le seul bienheureux de sa famille qui illustre dans “L’incendie de Babylone” la fuite de ses habitants, en présentant même certains qui sortent par la porte de la ville à l’intérieur de laquelle on voit les flammes de l’incendie.

Dans ce Bienheureux, celui de la datation la plus tardive de tous ceux qui sont arrivés jusqu’à nous, si l’on excepte le petit fragment du Bienheureux du Mexique, nous nous retrouvons 300 ans après le début de la saga des copies du Commentaire de l’Apocalypse, les traits que nous considérons comme les plus significatifs de toute la miniature Altomedieval espagnole : d’une part un profond respect du contenu, de la structure et du message de l’original du Viiie siècle, et d’autre part une mise à jour successive du style de ses images, basé sur les multiples influences antérieures et celles qui apparaissent au cours de plus de trois siècles, mais toujours sur la base d’une grande liberté pour l’artiste, qui lui permet de s’exprimer en fonction de sa personnalité, qui devient le grand élément de différenciation des différentes copies.

En effet, tout en conservant des similitudes stylistiques avec d’autres œuvres du Cryptorium de San Pedro de Cardeña, ce bienheureux se distingue nettement des deux dernières œuvres connues de ce monastère. Il y a une énorme différence dans l’esprit de son auteur par rapport aux précédents, qui se reflète dans une modernité qui lui permet de transposer tout le message de Beatus, en utilisant déjà sans limites toutes les nouveautés apportées par l’expression artistique romane, y compris des éléments iconographiques européens n’apparaissent pas jusqu’à ce manuscrit dans la miniature espagnole. On pourrait arriver à la conclusion que le Bienheureux d’Arroyo est une fermeture d’or de la tradition des bienheureux espagnols, basée sur la fidélité au message et la liberté artistique.

Bibliographie

Historia de España de Menéndez Pidal: Tomos VI y VII*

SUMMA ARTIS: Tomo XXII

L’Art Préroman Hispanique: ZODIAQUE

Arte y Arquitectura española 500/1250: Joaquín Yarza

Beato de Arroyo (Beato de Liébana): Varios autores

Portails

Beato de Arroyo

(Beato de Liébana)

Los Beatos tardíos

Beatus de Liébana – BEATUS DE ARROYO; Jean-Luc Monneret